WP: « La Turquie exploite le modèle de lutte contre le terrorisme post-11 septembre pour cibler ses opposants en exil »

* Voici la traduction française réalisée par nos soins de l’article du journaliste Greg Miller du Washington Post:

Pour accéder à l’article original : https://www.washingtonpost.com/world/2024/12/09/turkey-us-terrorism-war-exiles-repression/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=wp_main

« La Turquie s’inspire largement de la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme élaborée après le 11 septembre pour traquer ses ennemis politiques exilés, notamment les membres du mouvement Gülen.

En octobre, à Nairobi, des équipes d’enlèvement ont investi plusieurs quartiers, visant des membres de ce mouvement religieux turc. Les cibles, apparemment peu préoccupées par d’éventuelles menaces, étaient absorbées par les contraintes d’une journée bien remplie. L’un revenait d’un rendez-vous pour un visa avec sa famille ; un autre se trouvait au bureau des véhicules à moteur pour un examen de conduite ; d’autres tentaient simplement d’éviter les embouteillages lors du trajet matinal du vendredi.

Au cours de la matinée, sept ressortissants turcs ont été enlevés sous la menace d’armes à feu, cagoulés et menottés par des agents masqués voyageant dans des véhicules banalisés, selon des responsables de la sécurité occidentaux, des témoins et des proches des victimes. Alors que trois d’entre eux ont été relâchés plus tard, quatre autres ont été conduits à une piste d’atterrissage isolée à l’extérieur de la capitale kenyane, ont rapporté les responsables. Là, ils ont été forcés de monter à bord d’un avion qui les a emmenés vers une prison turque.

Ces enlèvements s’inscrivent dans une série de plus de 118 « extraditions » extrajudiciaires orchestrées par le service de renseignement turc, le MIT, au cours des dix dernières années, selon le site officiel de l’agence. Cela fait de la Turquie l’un des États les plus actifs dans ce type d’opérations illégales. À Nairobi, le MIT a collaboré avec des agents du gouvernement kényan pour exécuter les enlèvements, contournant ainsi les tribunaux locaux, ont expliqué des responsables occidentaux, sous couvert d’anonymat, compte tenu de la sensibilité de l’opération.

La Turquie qualifie cette campagne mondiale de sa propre « guerre contre le terrorisme ». En écho à la formule qui a marqué l’après-11 septembre 2001 aux États-Unis, la Turquie a désigné sa campagne mondiale contre ses opposants politiques comme sa propre « guerre contre le terrorisme ». Elle s’est largement inspirée du modèle américain de lutte contre le terrorisme.

Au-delà des enlèvements, Ankara a recours à des détentions secrètes, à des listes de surveillance pour terrorisme, à des confiscations de biens et à des actes de torture, selon des documents de l’ONU, des groupes de défense des droits de l’homme, des responsables occidentaux de la sécurité et des archives publiques en Turquie. Ces pratiques incluent au moins un cas signalé de simulacre de noyade (waterboarding) visant des exilés politiques.

Le long bras de la répression

La Turquie intensifie ses efforts pour intimider et rapatrier ses détracteurs vivant en exil en les qualifiant de terroristes. Le Washington Post enquête sur une augmentation mondiale des campagnes de répression transfrontalière. Les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux peinent à freiner ce phénomène, réduisant ainsi les refuges pour ceux qui fuient les persécutions sur presque tous les continents.

Ces opérations sont « justifiées au nom de la lutte contre le terrorisme », selon un rapport des Nations unies, bien que presque toutes les personnes ciblées soient des membres du mouvement religieux Gülen, sans antécédents d’attentats terroristes. La Turquie a qualifié ce groupe d’organisation terroriste en raison de l’implication présumée de ses membres dans le coup d’État manqué de 2016. Cependant, les États-Unis et d’autres gouvernements rejettent cette désignation, et le mouvement n’a jamais été accusé d’acquisition d’explosifs, de complots contre des civils ou d’autres activités liées au terrorisme.

Cet article révèle des détails inédits sur les opérations d’extradition menées par la Turquie et sur son recours aux capacités de lutte contre le terrorisme pour cibler des exilés. Il s’appuie sur des dizaines d’entretiens avec des responsables gouvernementaux occidentaux, turcs et autres, des conseillers des Nations unies et des experts des droits de l’homme, ainsi que sur les témoignages des victimes d’enlèvements, de leurs proches et de leurs associés. Le Washington Post a également utilisé des dossiers judiciaires turcs, des documents des Nations unies et d’autres sources.

Les responsables turcs défendent cette campagne contre le mouvement Gülen, affirmant que le gouvernement respecte les procédures légales, y compris les mandats d’arrêt et les procès criminels, contrairement aux États-Unis, qui ont souvent contourné ces étapes dans leurs propres opérations contre des groupes terroristes.

« Il s’agit d’une organisation terroriste », a déclaré un haut fonctionnaire turc, ajoutant que le gouvernement arrête des membres à l’étranger et les renvoie en Turquie « parce qu’il est important qu’ils soient jugés ici ».

Les responsables kényans, notamment un représentant de la présidence, n’ont pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

La tentative de la Turquie de présenter cette répression comme une lutte contre le terrorisme est perçue par les organisations de défense des droits humains et les responsables occidentaux de la sécurité comme une tentative de légitimer une campagne de répression transnationale, terme qui désigne l’utilisation de la violence et de l’intimidation contre des exilés considérés comme une menace politique.

En agissant ainsi, la Turquie s’inscrit dans un phénomène plus large. Des puissances mondiales et des régimes autocratiques ont appliqué l’étiquette de terrorisme à un éventail croissant de groupes en exil et ont présenté les opérations contre eux — assassinats et enlèvements compris — comme une extension de la lutte contre le terrorisme post-11 septembre.

La Chine utilise ce terme contre les membres de la minorité religieuse ouïghoure, l’Inde contre les séparatistes sikhs, l’Iran contre les journalistes et militants des droits des femmes, le Vietnam contre les dissidents chrétiens, et le Rwanda contre les figures de l’opposition. Ce ne sont là que quelques exemples de pays qui qualifient systématiquement leurs opposants vivant à l’étranger de terroristes.

Ces gouvernements exploitent à la fois le pouvoir péjoratif d’un terme sans définition internationale claire et la manipulation des outils mondiaux de lutte contre le terrorisme, ce qui leur permet de saisir des biens, de surveiller des déplacements et d’appréhender des suspects supposés, selon des observateurs internationaux.

Les efforts des États-Unis et de leurs alliés après le 11 septembre ont réussi à démanteler Al-Qaïda et à empêcher d’autres attentats sur le sol américain. Mais en s’écartant des lois et des normes établies, cette campagne est associée à des exécutions ciblées par drones, à des sites secrets de la CIA, à la torture, à des détentions illimitées sans procès à Guantánamo, à la brutalisation de détenus par l’armée américaine à Abou Ghraib en Irak et à des opérations d’extradition à l’échelle mondiale.

« Après le 11 septembre, les États-Unis poursuivaient des objectifs parfaitement légitimes », a déclaré Juan Zarate, ancien haut responsable de la lutte contre le terrorisme sous l’administration Bush. Cependant, les abus ont eu « un effet corrosif non seulement sur la légitimité de ce que nous faisions, mais aussi en permettant à des régimes autoritaires de prétendre que leurs actions respectaient les normes fixées par l’Occident ».

Les observateurs internationaux et les responsables de la sécurité affirment que l’abus des outils de lutte contre le terrorisme a ajouté une dimension complexe à l’héritage de la réponse aux attentats du 11 septembre.

« Plus de 20 ans après le 11 septembre, on pourrait s’attendre à une diminution de l’utilisation des termes et tactiques associés à la guerre contre le terrorisme », a déclaré Fionnuala Ní Aoláin, ancienne rapporteuse spéciale des Nations unies sur le contre-terrorisme et les droits de l’homme (2017-2022). « Au contraire, ce que nous constatons, c’est une réappropriation, une redéfinition et une accélération de ces méthodes par des démocraties défaillantes et des régimes autoritaires. »

Une piste d’atterrissage isolée et un vol secret

Les opérations de la Turquie ciblent principalement les membres d’un mouvement islamique fondé par Fethullah Gülen, un prédicateur reclus ayant rassemblé des millions de fidèles. Gülen est décédé le 20 octobre dans un hôpital américain, après avoir vécu des décennies en exil dans un complexe en Pennsylvanie. Ancien allié proche du président turc Recep Tayyip Erdogan, il avait contribué à son ascension au pouvoir. Cependant, l’implication présumée de partisans de Gülen dans le coup d’État manqué de 2016 a déclenché une vaste répression impliquant des purges massives et des arrestations, selon l’opposition turque, des groupes de défense des droits humains et des archives publiques.

La Turquie a déclaré que la secte Gülen était une organisation terroriste et a commencé à la désigner sous le nom de FETO, acronyme de « Fethullahist Terrorist Organization ». Les États-Unis ont refusé de répondre aux exigences de la Turquie pour adopter la même désignation ou pour extrader Gülen, invoquant un manque de preuves qu’il ou son organisation auraient enfreint des lois.

Les dirigeants du mouvement Gülen ont toujours nié toute responsabilité dans le coup d’État, au cours duquel une faction de l’armée turque a pris le contrôle de chars et d’avions de combat dans une tentative infructueuse de renverser Erdogan.

« Le mouvement Gülen est un mouvement pacifique qui rejette catégoriquement la violence, tant dans le discours que dans l’action », a déclaré Y. Alp Aslandogan, directeur exécutif de l’Alliance for Shared Values, une organisation affiliée à Gülen basée dans le New Jersey. La désignation FETO, a-t-il ajouté, « n’a été reconnue ou ratifiée ni par les Nations unies ni par aucun État membre de l’ONU, à l’exception de la Turquie ».

Bien que banni en Turquie, le mouvement s’est largement répandu à l’international, créant des organisations caritatives et des écoles dans des dizaines de pays. Erdogan considère ces antennes comme des nœuds d’un réseau terroriste complotant encore pour infiltrer et renverser son gouvernement, et il met en avant les actions du MIT pour les éradiquer. Les enlèvements sont régulièrement mis en avant dans le média progouvernemental Daily Sabah, où des photos de partisans de Gülen menottés, contraints de se tenir entre des drapeaux turcs, sont publiées sous un titre récurrent intitulé « Guerre contre le terrorisme ».

Le MIT a publié un décompte de ses opérations d’extradition sur une page web où il dépeint FETO comme l’équivalent d’Al-Qaïda, de l’État islamique et du PKK, un groupe militant kurde désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et d’autres gouvernements. Une version mise à jour en mars de cette année affirme que 114 Gülenistes avaient été « traduits en justice » depuis 28 pays.

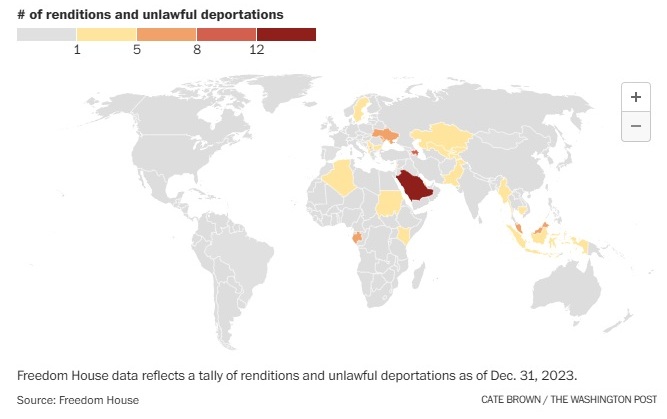

La Turquie a renvoyé de force des ressortissants turcs depuis 25 pays entre 2017 et 2023

La dernière opération au Kenya confirme le pays comme un point chaud pour les retours forcés, juste derrière l’Arabie saoudite.

Le bilan officiel ne comprend pas les ressortissants turcs expulsés du Kenya. Les individus ciblés, âgés de la quarantaine à la cinquantaine, n’étaient accusés d’aucun crime ni d’infractions à l’immigration au Kenya, selon leurs proches et collègues. Deux d’entre eux étaient en train de finaliser des visas pour s’installer aux États-Unis, ont indiqué des responsables américains. Un troisième, Mustafa Genc, vivait au Kenya depuis 24 ans et dirigeait une école privée réputée fondée par l’Omeriye Foundation, une organisation caritative affiliée au mouvement Gülen. Les trois autres personnes enlevées travaillaient également pour l’école ou la fondation.

Les dirigeants du mouvement Gülen affirment que la Turquie cible généralement des représentants importants du mouvement à l’étranger, des soutiens financiers majeurs et des individus liés à son fondateur. Ces dirigeants ont requis l’anonymat par crainte de représailles.

Mustafa Genc, une figure bien connue des cercles diplomatiques à Nairobi, semblait être sur le radar du MIT depuis des années. Son nom figure sur un document de 2018 listant des dizaines de partisans de Gülen au Kenya faisant l’objet d’une enquête par un procureur turc, selon une copie obtenue par Nordic Monitor, une organisation basée à Stockholm qui suit les opérations turques à l’étranger.

Âgé de 46 ans, Genc avait été brièvement détenu au Kenya et relâché en 2021 dans le cadre d’une opération visant un neveu de Fethullah Gülen, selon ses proches et des organisations de défense des droits de l’homme.

Tous les quatre individus enlevés à Nairobi en octobre bénéficiaient du statut de réfugiés de l’ONU et étaient censés être « protégés contre tout retour forcé » vers un pays où ils faisaient face à des menaces pour leur « vie ou liberté », selon des documents délivrés par le gouvernement kényan.

Pourtant, le Service national de renseignement du Kenya a collaboré avec le MIT turc sur une mission impliquant des mois de surveillance et visant à contourner les tribunaux et les protections juridiques internationales, selon des responsables occidentaux informés des détails de l’opération.

Un des enlèvements s’est produit peu après 7 h 30 du matin dans une rue résidentielle du nord-ouest de Nairobi, selon le récit fourni au Washington Post par Necdet Seyitoglu, l’un des trois ressortissants turcs enlevés mais ensuite relâchés. Les deux autres personnes libérées étaient l’épouse et le fils adolescent de cibles distinctes.

Seyitoglu, employé d’une société de conseil éducatif à Nairobi et impliqué dans des organisations liées à Gülen, venait de monter dans la voiture d’un collègue pour aller au travail lorsqu’un SUV blanc a bloqué leur véhicule. Ils ont alors été encerclés par quatre hommes armés.

« J’ai pensé qu’il s’agissait d’un vol et j’étais prêt à donner tout mon argent », a raconté Seyitoglu. « Mais ils nous ont ordonné de monter dans le SUV et nous ont poussés à l’intérieur. Là, j’ai compris qu’ils n’étaient pas des voleurs. »

Âgé de 49 ans, Seyitoglu a déclaré que lui et son collègue, Huseyin Yesilsu, 42 ans, ont été menottés et cagoulés alors que le SUV quittait rapidement la ville. Les ravisseurs, portant des masques et des vêtements civils, parlaient une langue que Seyitoglu a reconnue comme étant celle de Kenyans, d’après un bref aperçu de leur peau et leur discours. Il soupçonnait cependant l’implication de la Turquie.

Après plusieurs heures de route, le SUV s’est arrêté, et Seyitoglu a entendu des bruits de frottement qui semblaient indiquer que les agents changeaient les plaques d’immatriculation du véhicule. Profitant de la pause, il a plaidé avec ses ravisseurs pour qu’ils examinent son passeport, qui prouvait qu’il était citoyen britannique après avoir vécu 18 ans au Royaume-Uni avant de s’installer à Nairobi.

« Ils ont pris une photo et l’ont envoyée à leur supérieur », a-t-il ajouté.

Les responsables de l’opération ont hésité face aux répercussions potentielles liées au traitement d’un citoyen britannique.

Par coïncidence, le chef du MI6, Richard Moore, devait arriver à Nairobi quelques jours plus tard pour des réunions avec les services de renseignement kényans.

Necdet Seyitoglu a été transféré dans un autre véhicule avant d’être relâché à la périphérie de Nairobi. Ses ravisseurs lui ont donné 6 dollars pour payer un taxi, mais ont refusé de lui rendre son téléphone ou son ordinateur portable. Ce n’est qu’en rentrant chez lui qu’il a appris que Huseyin Yesilsu était toujours porté disparu, tout comme d’autres personnes enlevées ce jour-là.

Depuis, Seyitoglu a repris le travail, mais il reste profondément marqué. « Chaque matin, en quittant la maison, je regarde par-dessus mon épaule », a-t-il confié. « Est-ce qu’une voiture ou un SUV me suit ? C’est une forme de traumatisme. »

Alors que les nouvelles des enlèvements se propageaient, des diplomates occidentaux, des représentants de l’ONU et des organisations de défense des droits de l’homme ont lancé des efforts désespérés pour empêcher le Kenya de transférer les captifs vers la Turquie.

Les premiers signaux semblaient rassurants. Lors d’une conversation privée avec un diplomate occidental, le président kényan William Ruto avait assuré que les réfugiés turcs se trouvaient encore au Kenya et que son gouvernement respecterait le droit international avant de prendre une décision sur leur éventuel transfert, selon des responsables informés de la discussion.

En réalité, ils avaient déjà quitté le territoire kényan.

Les quatre captifs ont été forcés d’embarquer dans un vol secret parti d’une piste d’atterrissage isolée au Kenya le vendredi de leur enlèvement. L’avion aurait atterri deux heures plus tard, probablement en Somalie, où la Turquie dispose d’une importante base militaire, selon des proches citant les informations d’un avocat ayant rencontré les hommes capturés en Turquie. De là, ils ont été transférés sur un autre vol à destination de la Turquie.

« Nous avons été dupés », a déclaré un responsable de l’ONU dans un message envoyé à ses collègues lorsque l’information a circulé ce week-end-là, indiquant qu’il était trop tard pour stopper les transferts, selon des personnes ayant vu le message.

Les captifs — Mustafa Genc, Huseyin Yesilsu, Alparslan Tasci (40 ans) et Ozturk Uzun (56 ans) — ont été enfermés dans des cellules de la prison de Sincan, près d’Ankara, avant même que le gouvernement kényan ne reconnaisse publiquement leur départ, selon des responsables occidentaux et des proches des détenus.

Le lundi suivant, trois jours après les enlèvements, le secrétaire principal des Affaires étrangères du Kenya, Korir Sing’Oei, a confirmé que le gouvernement avait participé à l’opération, mais uniquement après avoir « reçu des assurances des autorités turques que les quatre seraient traités avec dignité, conformément aux lois nationales et internationales ».

Les accusations portées contre les personnes enlevées à Nairobi n’ont pas encore été rendues publiques. D’autres rapatriés en Turquie ont été accusés d’appartenir à un « réseau terroriste armé », selon des documents judiciaires obtenus par The Washington Post. Ces accusations ne mentionnent aucune implication dans des complots terroristes spécifiques.

Dans de nombreux cas, les documents judiciaires montrent que les accusés avaient quitté la Turquie bien avant la tentative de coup d’État de 2016. Les preuves retenues contre eux incluent des dépôts présumés sur un compte bancaire affilié à Gülen ou l’utilisation d’une application de messagerie cryptée utilisée par les partisans du mouvement Gülen.

L’utilisation de cette application comme preuve a été critiquée l’an dernier par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a jugé qu’Ankara avait violé plusieurs conventions européennes en appliquant des lois antiterroristes si larges que « toute personne ayant utilisé [l’application] pouvait, en principe, être condamnée sur cette seule base ».

Un haut responsable turc a défendu ces poursuites, affirmant qu’elles « ne sont pas une chasse aux sorcières. Les gens sont accusés de certains crimes et, s’ils sont acquittés, ils sont relâchés ».

Cependant, des avocats ayant représenté des membres du mouvement Gülen enlevés dans d’autres pays ont déclaré qu’ils n’étaient au courant d’aucun cas ayant abouti à un acquittement. Ces avocats ont requis l’anonymat, craignant des représailles du gouvernement.

« Coercition, torture et traitements dégradants »

L’implication du Kenya place le pays sur une liste croissante de nations accusées de collaborer avec la Turquie dans des opérations d’extraditions extrajudiciaires. Cette liste inclut l’Albanie, l’Azerbaïdjan, le Cambodge, le Gabon, le Kosovo, le Kazakhstan, le Liban et le Pakistan, « entre autres », selon un rapport de 2020 d’un groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées, adressé au gouvernement turc. Le Washington Post a obtenu une copie de ce rapport.

Le document indique que ces extraditions sont souvent précédées par des accords de coopération secrets avec d’autres gouvernements, contenant des références vagues et générales à la lutte contre le terrorisme.

Lorsque les mesures d’extradition officielles échouent, selon le rapport, les autorités turques « recourent à des opérations clandestines » où les personnes appréhendées sont « forcées de disparaître pendant plusieurs semaines » et « souvent soumises à des actes de coercition, de torture et à des traitements dégradants ».

Le rapport détaille une demi-douzaine de cas, dont l’enlèvement en 2018 d’une femme turque au Liban. Dans une requête adressée plus tard à un tribunal turc, elle a affirmé avoir été « soumise à des décharges électriques, au simulacre de noyade (waterboarding) et suspendue la tête en bas ». Le waterboarding est une méthode d’interrogatoire destinée à provoquer une sensation de noyade, utilisée par la CIA sur des suspects d’Al-Qaïda, dont Khalid Sheikh Mohammed, l’architecte autoproclamé des attentats du 11 septembre.

Dans une réponse écrite au groupe de travail, la Turquie a affirmé avoir toujours « agi conformément à ses obligations internationales en matière de droits humains », accusant le mouvement Gülen de « se présenter comme une victime de violations des droits humains pour dissimuler ses crimes ».

Dans certains pays, cette collaboration avec la Turquie a eu des répercussions.

Après que la Moldavie a remis sept enseignants d’une école affiliée au mouvement Gülen en 2018, le pays a été sanctionné par la Cour européenne des droits de l’homme. Le chef des services de renseignement moldaves a par la suite plaidé coupable d’avoir abusé de son autorité en ordonnant l’extradition.

Des conséquences similaires ont eu lieu au Kosovo après le transfert de six ressortissants turcs en 2018. Une enquête parlementaire a conclu que les personnes ciblées avaient été « détenues arbitrairement, portées disparues de force et transférées illégalement en Turquie ».

Le ministre de l’Intérieur et le chef des services de renseignement du Kosovo ont été limogés, tandis qu’Erdogan se vantait publiquement que « notre agence de renseignement a ramené six hauts terroristes FETO en Turquie » et promettait que le MIT continuerait à traquer les Gülenistes.

« Nous les retrouverons », a déclaré Erdogan, « et nous les ramènerons en Turquie. »

« Et Guantánamo ? »

Pour ceux qui ont participé à la réponse américaine au 11 septembre, il existe des distinctions importantes entre la guerre contre le terrorisme et les tentatives d’en détourner les objectifs.

Ils soulignent qu’il y avait un accord quasi universel parmi les membres de l’ONU pour désigner Al-Qaïda et ses branches comme des organisations terroristes, un niveau de soutien international qui fait cruellement défaut dans les campagnes visant les Ouïghours, les Sikhs ou les Gülenistes.

De plus, alors que l’Inde, la Turquie et la Chine ciblent massivement leurs propres citoyens, les opérations antiterroristes des États-Unis ne visaient généralement pas des citoyens américains, mais des membres présumés d’Al-Qaïda, de l’État islamique et de leurs affiliés. Une exception notable est la frappe de drone en 2011 au Yémen qui a tué Anwar al-Awlaki, un prédicateur accusé de préparer des recrues d’Al-Qaïda à des attaques.

Cependant, même les défenseurs de la guerre contre le terrorisme reconnaissent que les révélations post-11 septembre sur les prisons secrètes, les chambres de torture et les vols d’extradition ont gravement nui à la capacité de l’Occident de tenir d’autres gouvernements responsables de violations des droits de l’homme.

« La réponse fréquente de la Chine et de la Russie est : ‘Et Abu Ghraib ? Et Guantánamo ?’ » a déclaré Juan Zarate, ancien responsable de la lutte antiterroriste sous l’administration Bush. « Ces épisodes sont devenus des caricatures narratives que ces régimes utilisent pour détourner les critiques. »

En Turquie, les responsables ont répondu aux questions sur les enlèvements avec un argument similaire. « Ce n’est pas comme s’ils étaient envoyés dans un goulag isolé et abandonnés là-bas », a affirmé un haut fonctionnaire turc. « La guerre américaine contre le terrorisme [avec les sites noirs de la CIA et Guantánamo] a permis aux autorités de faire ce qu’elles voulaient en toute impunité. »

Les experts des droits de l’homme ont noté que la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis a également donné naissance à de nouvelles autorités internationales, des agences, des listes de surveillance, des plateformes de surveillance et d’autres outils, sans garde-fous suffisants pour éviter leur abus.

Beaucoup de ces mesures ont été mandatées par des résolutions de l’ONU, qui ont eu pour effet pervers de permettre à des pays de cibler des exilés, a déclaré John Sifton, directeur de la défense des droits humains en Asie pour Human Rights Watch. « De nombreux pays ont invoqué ces résolutions pour justifier des lois sévères », désormais utilisées contre des cibles de répression transnationale, a-t-il ajouté.

Des entités prétendument créées pour promouvoir la coopération en matière de lutte contre le terrorisme sont devenues des outils pour traquer les dissidents. Au Moyen-Orient, le Conseil des ministres de l’Intérieur arabes — dont le nom semble anodin — fonctionne comme un réseau de surveillance régional, selon des organisations de défense des droits de l’homme.

Un ressortissant émirati accusé de soutenir des appels à des réformes politiques pendant le Printemps arabe a été détenu à son arrivée en Jordanie l’année dernière, après qu’un scan rétinien l’a identifié comme un suspect de terrorisme présumé, selon Joey Shea, chercheuse sur les Émirats arabes unis pour Human Rights Watch.

Khalaf al-Romaithi, exilé depuis des années, a été extradé quelques jours plus tard vers les Émirats arabes unis. Il fait partie des dizaines de membres actuels ou anciens d’une organisation accusée de liens avec les Frères musulmans, condamnés en 2013 à de longues peines de prison pour des menaces présumées visant à renverser le gouvernement. Ce procès de masse a été condamné par des groupes de défense des droits de l’homme.

Les autorités des Émirats arabes unis et de Jordanie n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

D’autres pays ont utilisé les lois sur le financement du terrorisme pour geler les avoirs et engager des poursuites contre des dissidents, des journalistes, des organisations religieuses et des groupes de défense des droits de l’homme, selon un rapport de l’ONU publié l’année dernière, qui décrit cette pratique comme faisant partie d’un « manuel des abus ».

Dans de nombreux cas, les mesures détournées ont été adoptées à l’instigation de gouvernements occidentaux. Par exemple, l’Inde a adopté après 2010 des lois plus strictes pour se conformer aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) basé à Paris, une organisation mondiale qui lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Cependant, sous le mandat du Premier ministre Narendra Modi, ces lois ont souvent été utilisées pour réduire au silence ou soumettre des opposants perçus du gouvernement, y compris des militants musulmans, des manifestants cachemiris et des journalistes, selon un rapport publié en septembre par Amnesty International, qui elle-même a été visée par ces lois.

Les comptes bancaires d’Amnesty en Inde sont gelés depuis 2020, après que l’organisation a critiqué le bilan de Delhi en matière de droits de l’homme, ont déclaré des responsables d’Amnesty.

Les responsables indiens n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Une note d’excuse

Les enlèvements au Kenya ont mis en évidence les limites de l’influence des États-Unis.

Ces dernières années, les États-Unis ont renforcé leur partenariat avec le Kenya pour contrer l’influence croissante de la Russie et de la Chine en Afrique. Plus tôt cette année, le président Joe Biden a accueilli le président kényan William Ruto lors d’une visite d’État officielle, la première d’un dirigeant africain depuis la présidence de Barack Obama.

Les États-Unis ont également élargi leur soutien sécuritaire au Kenya, où l’attentat à la bombe contre l’ambassade américaine en 1998 avait déjà révélé la détermination et les capacités d’Al-Qaïda.

En 2020, le FBI s’est associé au Kenya pour ouvrir un Joint Terrorism Task Force à Nairobi, marquant la première fois que les États-Unis établissaient à l’étranger une version des unités multi-agences créées après le 11 septembre. Les membres de la police antiterroriste kényane ont été formés à l’Académie du FBI à Quantico, en Virginie.

Mais le Kenya a également été courtisé par d’autres nations cherchant à y renforcer leur influence.

La Turquie a promis des centaines de millions de dollars pour construire un nouveau centre commercial près de Nairobi. Les entreprises turques de défense se positionnent pour devenir des fournisseurs clés de tanks, de drones armés et d’autres équipements militaires pour les forces armées kényanes, selon des informations publiées par les gouvernements turc et kényan ainsi que par des entreprises turques.

Les enlèvements et les apparentes dissimulations des responsables kényans ont stupéfié les représentants occidentaux.

Les responsables américains ont convoqué l’ambassadeur du Kenya à Washington au Département d’État le 25 octobre. Lors de cette réunion, Marta Youth, haut fonctionnaire en charge des questions relatives aux réfugiés, a exprimé sa « stupeur face à la détention et au rapatriement forcé » des ressortissants turcs, selon un fonctionnaire ayant examiné un résumé de la réunion.

Le directeur de la CIA, William J. Burns, et son homologue britannique, Richard Moore, ont également soulevé cette question lors de réunions séparées avec Ruto à Nairobi en octobre, selon des responsables.

Ruto a adopté un ton apologétique, reconnaissant auprès du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés que ces extraditions constituaient une « violation des politiques de longue date du Kenya », selon des responsables diplomatiques occidentaux.

Ankara n’a pas encore reconnu les derniers enlèvements, contrairement aux cas précédents. Les quatre hommes ont pu passer de brefs appels à leurs proches en Turquie, selon des associés. Un avocat qui les a rencontrés à leur arrivée en Turquie a refusé de répondre aux questions du Washington Post, raccrochant brusquement après avoir déclaré qu’il n’était plus leur représentant.

Le gouvernement d’Erdogan a clairement indiqué que la répression contre le mouvement Gülen se poursuivrait malgré la mort de son fondateur. Le mois dernier seulement, les autorités turques ont arrêté 459 personnes dans des dizaines de provinces, accusées d’appartenir à FETO.

Lors d’un discours adressé aux membres de son parti le 22 octobre, quatre jours après les enlèvements au Kenya, Erdogan a déploré que Gülen lui-même n’ait pas été capturé avant sa mort, mais a affirmé que « la justice divine ne peut être évitée ». »